Una Gita in Campagna

1936

Vota questo film

Media: 0.00 / 5

(0 voti)

Regista

Benchè si tratti di un’opera incompiuta per le difficoltà che Renoir incontrò nel terminare le riprese degli interni, siamo dinanzi ad un capolavoro emozionante che ha rivoluzionato la capacità poetica di accostarsi alla Natura e il senso del Bello nella storia del Cinema. La sua gestazione tormentata, segnata non solo da condizioni meteorologiche avverse ma anche da problemi di produzione che si protraevano verso la vigilia della Seconda Guerra Mondiale, non ha fatto che acuire il suo status di frammento prezioso, una memoria filmica essa stessa intrisa della fugacità che è al cuore del suo messaggio. Renoir riesce a creare attraverso inquadrature studiate dei paesaggi un senso di beatitudine che lascia lo spettatore in una sorta di estasi. Non si tratta di una semplice riproduzione del reale, ma di una vera e propria traduzione cinematografica della filosofia impressionista che permeava il suo DNA artistico.

L'influenza del padre, il pittore Pierre-Auguste Renoir, è infatti evidente non solo nella cura dei dettagli o nella composizione delle immagini, ma in un approccio olistico alla luce naturale e al colore che trasforma lo schermo in una tela vibrante. Jean Renoir sembra ereditare dal padre la capacità di catturare l'effimero, la vitalità delle figure umane immerse in contesti naturali, e la predilezione per le atmosfere di svago borghese, come si osserva nel celebre "Déjeuner des canotiers" del padre. La luce che filtra attraverso le foglie degli alberi, i riflessi sull'acqua, la luminosità diffusa che avvolge i personaggi non sono mera scenografia, ma elementi attivi che scolpiscono l'emozione, ne amplificano la risonanza sensoriale e ne rivelano la mutevolezza.

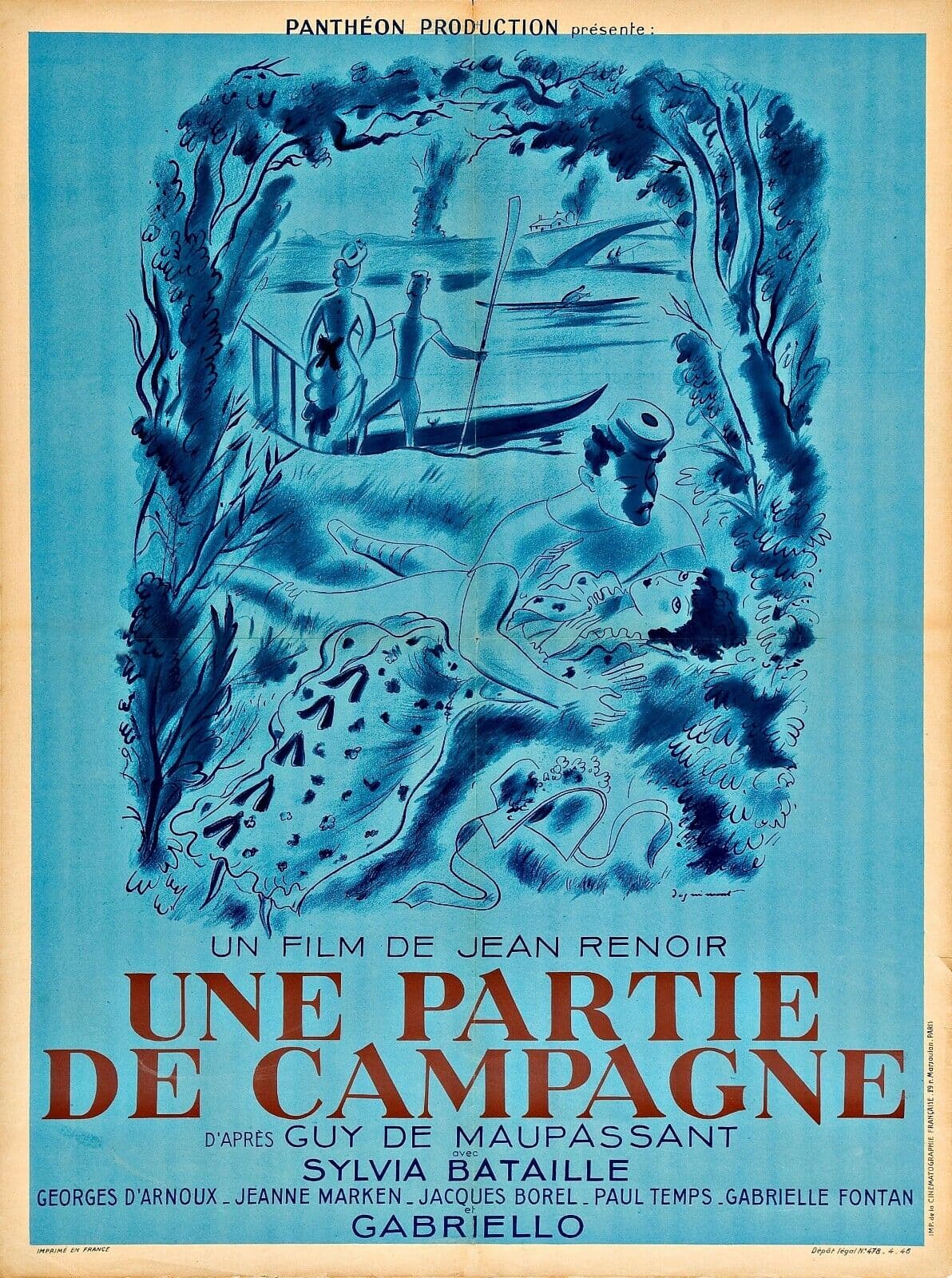

Nonostante le difficoltà incontrate durante le riprese, che impedirono a Renoir di completare il film come desiderava – un'interruzione che lo rende, paradossalmente, ancora più affine al suo tema della memoria frammentata e del tempo perduto – "Una gita in campagna" conserva un fascino unico e intramontabile. La semplicità della storia, tratta da un racconto di Guy de Maupassant ("Parte di campagna"), si trasforma in un inno alla vita, all'amore e alla natura, un affresco delicato e commovente sulla fugacità del tempo e sulla forza dei ricordi. La scelta di Maupassant non è casuale: il maestro del racconto breve era anch'egli un acuto osservatore delle sfumature psicologiche e delle dinamiche sociali, spesso con un velo di ironia e disillusione che Renoir sa cogliere e trasfigurare in lirismo. Un'opera che va assaporata lentamente, lasciandosi trasportare dalle immagini e dalle emozioni, che ci ricorda la bellezza e la fragilità dell'esistenza umana. È un film che, nel suo essenziale minimalismo narrativo, anticipa la leggerezza e la spontaneità che saranno poi celebrate dalla Nouvelle Vague, e in particolare da cineasti come Rohmer, nella loro capacità di catturare la verità dell'istante.

La famiglia Dufour, composta dal signor Dufour, sua moglie, la figlia Henriette e il futuro genero Anatole, si reca in campagna per una gita domenicale. Mentre gli uomini si dedicano alla pesca, con una goffaggine comica che ne rivela la placida banalità borghese, Henriette e la madre incontrano due giovani del luogo, Henri e Rodolphe. Henriette, affascinata dalla spensieratezza e dalla galanteria di Henri, si lascia andare ad un momento di gioia e di libertà, dondolandosi sull'altalena e passeggiando con lui lungo il fiume. L'incontro culmina in un bacio appassionato, un momento di abbandono che segnerà per sempre la vita di Henriette. Anni dopo, Henriette, ormai sposata con Anatole, ritorna nello stesso luogo e rivive i ricordi di quella gita indimenticabile. L'incontro casuale con Henri, ormai invecchiato e disilluso, le fa prendere consapevolezza del tempo trascorso e della natura effimera della felicità. La malinconia del finale non è un giudizio sulla vita, ma una constatazione della sua inevitabile corrente, un’amara dolcezza che permea l'anima del film.

La trama, pur essenziale, è ricca di sfumature e di emozioni. Renoir riesce a catturare con delicatezza i sentimenti dei personaggi, le loro gioie, le loro delusioni, le loro speranze. L'amore, la passione, la nostalgia, il rimpianto si intrecciano in un racconto poetico e malinconico, che ci parla della vita e del suo ineluttabile scorrere. La sua sensibilità estetica per la Natura, come detto, gioca un ruolo fondamentale nel film. Renoir invita lo spettatore alla contemplazione della Natura, utilizzando lunghe inquadrature e movimenti di macchina lenti e fluidi, che permettono all'occhio di vagare e di soffermarsi sui dettagli, come in un dipinto. Questa attenzione al tempo e alla durata influenzerà profondamente cineasti successivi, in particolare Andrej Tarkovskij, che nei suoi film crea un ritmo lento e meditativo, lasciando allo spettatore il tempo di immergersi nelle immagini e di riflettere sul loro significato più profondo. Mentre Renoir celebra una natura più sensuale e immanente, specchio dell'emozione umana nella sua immediatezza, Tarkovskij la innalza a dimensione spirituale e metafisica, ma entrambi condividono la convinzione che il paesaggio non sia mero sfondo, ma un protagonista silenzioso e rivelatore.

Nel film di Renoir la Natura non è solo uno sfondo, ma un elemento attivo che riflette le emozioni e gli stati d'animo dei personaggi. Il fiume che scorre, gli alberi che ondeggiano al vento, la luce che filtra tra le foglie, tutto contribuisce a creare un'atmosfera lirica e malinconica, in sintonia con i sentimenti di Henriette. È la natura a farsi complice dell'effimero idillio, a incorniciare la bellezza del momento fugace, ma è anche lei a testimoniare il suo inesorabile svanire. Tarkovskij, nei suoi film come "Solaris", "Lo specchio" e "Nostalghia", ha ripreso questa idea, utilizzando la Natura come un mezzo per esplorare la psiche umana e le sue profondità, spesso in un dialogo con l'architettura o le rovine, per esprimere un senso di perdita o di ricerca esistenziale.

Il primo piano di Henriette mentre dondola sull’altalena, inquadratura leggermente dal basso, per metterne in risalto tutta la leggiadria e la grazia, è un capolavoro registico di ardita e pionieristica tecnica di ripresa. La cinepresa, audacemente fissata sull’altalena, restituisce il dinamismo del movimento e l'espressione estatica di Henriette, immergendo lo spettatore direttamente nella sua esperienza di libertà e gioia pura. Questa scelta non solo è rivoluzionaria per l'epoca – sfidando le convenzioni di una cinematografia ancora spesso statica e teatrale – ma è anche una scelta espressiva che eleva il momento a simbolo universale: la fisicità del movimento si fonde con la liberazione emotiva, la vertigine dell'altalena con quella dell'abbandono al desiderio. È un momento che racchiude l'essenza stessa della giovinezza e della sua capacità di vivere l'istante in modo assoluto, ignara delle conseguenze del tempo. La sua modernità è disarmante, un anticipo di quelle tecniche immersive che solo decenni dopo sarebbero diventate comuni.

Un film che continua ad emozionare e a far riflettere, un'opera che ci ricorda l'importanza di assaporare ogni istante della vita e di custodire i ricordi come un tesoro prezioso, specialmente quelli più lievi e dolorosi, perché sono essi a definire la traiettoria della nostra anima.

Attori Principali

Generi

Galleria

Commenti

Loading comments...